- accueil >

- TIES >

- Musique et Polar >

Musique et Polar

« How High the Moon » : la musique de David Goodis

Abstract

After outlining some of the relationships linking the history of jazz to that of noir fiction, this article more specifically envisions the musical aspects of David Goodis’ work, drawing on his biography (in particular his engagement with African-American culture and jazz circles in Philadelphia) and focusing on certain recurrent motifs in his novels, all of which revolve around the theme of the fall, or disgrace, of the protagonist. In some versions of the theme, this protagonist is a musician who is hit hard by the criminal forces of society. In these cases, the narrative, a sort of inverted künstlerroman, establishes a counterpoint between music and crime, opposing the ideas, emotions and artistic capacities of the characters, which are boundless, to their tragic material history, which is bounded by violence, loss or death. The importance of music is also reflected in Goodis’ writing, whose accents and rhythm offer an aesthetic compensation for the hopeless fate of his characters. This writing then recalls the musicality of the blues, as it features the same melancholy and repetitive style.

Texte intégral

The world around me is dissolving, leaving here and there spots of time. The world is a cancer eating itself away... I am thinking that when the great silence descends upon all and everywhere music will at last triumph. (Miller 12)

Somewhere there’s music

How faint the tune

Somewhere there’s heaven

How high the moon

(« How High the Moon », Morgan Lewis/Nancy Hamilton, 1940)

Jazz et roman noir

-

1 Précisons le pararallèle technologique : tou...

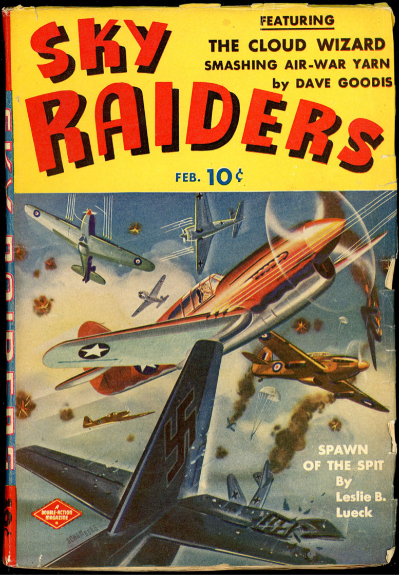

1Cet article pourrait être un chapitre d’un livre encore à écrire, consacré à l’histoire des relations entre le jazz et le roman noir. Il y a beaucoup d’affinités entre ces deux formes d’expression américaines populaires et autochtones (mais fortement nourries d’apports exogènes), issues des marges sociales plutôt que du mainstream, où l’entertainment se conjugue à l’expérimentation et parfois à la subversion. Leurs histoires respectives commencent par un surgissement initial autour de la Première Guerre mondiale : il y a un « noir uprising » dans la littérature populaire des années 1920, comme il y a un « noise uprising » (Denning) dans la musique populaire de la même époque. Tous deux résultent de la conjonction entre l’expression spontanée d’énergies locales et l’accès à de nouveaux médias (les magazines pulp d’un côté, les disques 78 tours en gomme laque de l’autre ; plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, les paperbacks et les microsillons) qui en révolutionnent les possibilités1. Et l’on pourrait, à partir de ces quelques points de repère, comparer la courbe de leurs histoires, depuis leur émergence sur la scène culturelle des années 1920 jusqu’à une forme d’épuisement au cours des années 1970, quand leurs traditions propres semblent se dissoudre dans des produits hybrides (par exemple la série d’espionnage d’un côté, le jazz-rock de l’autre), avant qu’un mouvement revivaliste, au cours des années 1980, ne les remette à l’honneur sous l’aspect d’un « néo-bop » ou d’un « néo-noir ».

2Mais si les ressemblances entre jazz et roman noir sont fortes, c’est aussi parce que, sur un plan historique, sociologique et culturel, l’underground du jazz est lié à l’underworld de la criminalité. On sait que le jazz est issu de Storyville, le Red Light District de la Nouvelle Orleans, et que Louis Armstrong lui-même avait commencé sa carrière dans le honkytonk de Henry Matranga, dont la famille contrôlait la ville depuis la fin du xixe siècle (Russell 229). Un peu plus tard, à l’âge de la Prohibition, on retrouve un même lien entre les boîtes ou cabarets où se produisaient les jazzmen, particulièrement à Chicago, et le crime organisé (Mezzrow). Les barrières raciales tombaient facilement entre les gangsters juifs ou italo-américains qui dirigeaient les trois quarts de ces établissements et les musiciens, souvent afro-américains, qui s’y produisaient (Morris). À partir des années 1920, le monde du jazz est envahi par la drogue, ce qui perpétue la mainmise des trafiquants sur les musiciens et cause la mort précoce de certains des plus grands (tels Billie Holiday, Charlie Parker ou Fats Navarro) tout en empoisonnant la vie de beaucoup d’autres (Bud Powell, Miles Davis, Chet Baker, Stan Getz, Art Pepper, Hampton Hawes, etc). Comme en témoignent quelques autobiographies célèbres (Mezzrow, Holiday, Pepper), la carrière des musiciens, noirs comme blancs, se déroulait sur un terrain miné, où le studio d’enregistrement et le club de jazz alternaient avec le commissariat et la prison : un terrain peuplé de gangsters, d’impresarios véreux, de dealers louches et de policiers violents, soutenus par une institution judiciaire hostile envers les milieux du jazz et raciste envers les minorités.

-

2 Tout comme celle, une génération plus tôt, d...

-

3 N. R. de Mexico est le pseudonyme de Robert ...

-

4 A travers ce concept, Kun invite son lecteur...

3C’est aussi le monde décrit par le roman noir et c’est parfois celui dont sont issus ses écrivains, à commencer par ses principaux auteurs afro-américains, Chester Himes, Clarence Cooper, Iceberg Slim et Donald Goines, qui tous ont eu maille à partir avec la criminalité et dont l’œuvre est nourrie de références au jazz2. Mais le point de vue de bon nombre d’auteurs blancs qui avaient également connu des « vies difficiles » (Sallis) était, lui aussi, progressiste quant à la question raciale et ouvert aux cultures underground et minoritaires, notamment au jazz, reconnaissant parfois, bien avant le mainstream WASP, son apport à l’histoire culturelle américaine. Ainsi, dans Marijuana Girl (1950), roman de N. R. De Mexico3, le narrateur note à propos d’un personnage de journaliste, exilé de Manhattan dans la suburbia new-yorkaise : « His heart was in Harlem, and Jimmy Ryan’s, and Nick’s, and Eddie Condon’s. His heart was on Fifty-Second Street where small bands and trios and quintets were writing history in marijuana smoke and music » (De Mexico 29). Tout est là, en quelques mots : l’enracinement dans les boîtes de Manhattan, la drogue, la vision d’une communauté underground en train d’écrire l’histoire (la sienne, et aussi celle de la culture américaine) à l’écart et à l’insu du commun des mortels ; bref ce qu’on peut appeler, à la suite de Josh Kun, une « audiotopie »4, où le devenir du jazz croise celui des marges, exprimant à la fois leur potentiel créateur et leur relégation géographique et sociale par le mainstream.

-

5 Ce titre sera d’ailleurs repris, en anglais,...

4C’est une telle audiotopie qu’on voudrait mettre à jour dans l’œuvre de David Goodis (1917-1967). Grand écrivain de roman noir, Goodis est surtout connu en France grâce à l’enquête que lui a consacrée Philippe Garnier (1984, 2016) et au film Tirez sur le pianiste (1960), adapté par François Truffaut de son roman Down There (1956), dont le titre, même s’il n’est pas de Goodis, suggère que la musique et le crime entretiennent chez lui un rapport à la fois vigoureux et paradoxal5. Pour mettre ce rapport à jour, on commencera par donner une idée du rôle que jouent les références musicales dans ses récits, où elles dessinent comme un contre-récit, une ligne de fuite vers une autre vie, que la marche implacable des événements finit cependant par anéantir. Cette contradiction entre récit principal et contre-récit musical s’incarne aussi dans un motif narratif récurrent chez Goodis : la trajectoire brisée du musicien. On peut en tirer l’idée générale qu’il y a dans son œuvre un contrepoint entre la musique et le crime, opposant les capacités individuelles des personnages, qui sont vastes, à leur destinée, qui est tragique et empêche ces capacités de s’actualiser. Une telle opposition, comme on le verra pour finir, caractérise aussi l’écriture de Goodis, qui ressasse dans un style accentué, musical, la noirceur sans espoir de l’expérience humaine – offrant au lecteur une compensation esthétique aux réalités immuablement sinistres qu’elle évoque. Cette écriture joue, de roman en roman, une même mélodie mélancolique qui, dans son principe comme dans sa forme, appelle une comparaison avec le blues : on retrouve alors, transposées sur le plan esthétique, les affinités entre le roman noir et la musique underground de son temps.

High to Low

-

6 Cf. le site web https://phillyjazzhistory.or...

-

7 Voir en particulier le témoignage de l’ancie...

-

8 Sur les goûts musicaux de Goodis, voir aussi...

5Si les références au jazz affleurent souvent dans l’œuvre de Goodis, c’est peut-être parce que cette œuvre plonge ses racines dans Philadelphie, ville natale de l’écrivain, dont il explore les bas-fonds dans la plupart de ses romans. Or Philadelphie est aussi un des foyers méconnus du jazz, auquel sont associés nombre de grands musiciens de l’avant- et de l’après-guerre, tels Rex Stewart, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, John Coltrane, Stan Getz, Gerry Mullligan, Shirley Scott, Sun Ra, John Gilmore, les frères Jimmy, Percy et Albert « Tootie » Heath ou encore, comme son surnom l’indique, le batteur du quintette de Miles Davis, « Philly » Joe Jones6. Grâce aux témoignages d’amis de Goodis, l’enquête de Garnier a mis au jour certains croisements entre celui-ci et les milieux du jazz de Philadelphie7, retrouvé la trace des clubs (aujourd’hui disparus) qu’il fréquentait dans les quartiers afro-américains de la ville et restitué une partie de ses goûts musicaux (Garnier 94-96)8. Mais ceux-ci s’expriment aussi à travers les pensées de ses personnages de fiction. On en a un exemple dès le début de Dark Passage (1946), le premier roman noir de Goodis, dont le héros, Vince Parry, qui s’est échappé de la prison de San Quentin après avoir été condamné, à tort, pour le meurtre de sa femme, trouve un abri chez une jeune femme inconnue. Malgré la précarité de sa situation, il prend le temps de consulter les disques dans son appartement :

Dragging at the cigarette he stooped over and began going through the record albums. When he came to Basie he frowned. There was a lot of Basie. The best Basie. The same Basie he liked. There was Every Tub and Swinging the Blues and Texas Shuffle. There was John’s Idea and Lester Leaps In and Out the Window. He took a glance at the window. He came back to the records and decided to play Texas Shuffle. He remembered that every time he played Texas Shuffle he got a picture of countless steers parading fast across an endless plain in Texas. He switched on the current and got the record under the needle. Texas Shuffle began to roll softly and it was very lovely. It clicked with the fact that he had a cigarette in his mouth, watching the smoke go up, and the police didn’t know he was here. (Goodis 1946, 269)

6Et à nouveau, un peu plus tard :

He turned the lever that started the phonograph running. The black record began to spin. He put the needle down and Shorty George was on its way. Parry stood a few feet away from the phonograph, watching the record go round and listening to the Basie band riding into the fourth dimension. He recognised the Buck Clayton trumpet and smiled. The smile was wet clay and it became cement when he heard knuckles rapping on the apartment door. (275)

7Ces digressions musicales, d’une longueur surprenante alors que le héros fait l’objet d’une chasse à l’homme, laissent entrevoir la sensibilité musicale de Goodis et l’affinité de ses récits avec le jazz. On assiste ici à une véritable évasion mentale, figurée par l’image des bouvillons courant sur une plaine sans fin du Texas, ou par celle de l’orchestre de Basie « chevauchant dans la quatrième dimension ». La cavalcade musicale apparaît comme l’écho inversé de la cavale du protagoniste, une rêverie qui s’évanouit subitement quand les coups frappés à la porte signalent le retour du réel, figeant « l’argile humide » de son sourire. La référence musicale se place ainsi dans un rapport à la fois symétrique et contradictoire avec l’aventure criminelle, rapport qu’il nous faut à présent chercher à préciser.

8Pour mieux le saisir, on peut se tourner vers les personnages de musiciens qui tiennent une place de choix dans les romans de Goodis. Sans quitter Dark Passage, on relèvera que Vince Parry a pour unique ami un trompettiste de jazz fauché et solitaire, George Fellsinger, qui lui porte secours, mais le paiera bientôt de sa vie. Lorsque, après une opération de chirurgie esthétique destinée à le rendre méconnaissable, Parry revient chez Fellsinger, il découvre son cadavre au sol, la tête enfoncée avec sa trompette. Ce meurtre achève non seulement le seul ami de Parry mais aussi une ambition, un potentiel artistique qui ne pourra plus s’incarner. C’est ce que montre la suite de la scène, où Parry dialogue pendant plusieurs pages avec le corps sans vie de Fellsinger. En voici un extrait :

‘You had ideas, George.’

‘I had ideas that I thought were great. But I was always afraid to let them loose. Once you were up here and I put my entire attitude toward life in a trumpet riff. You told me it was cosmic-ray stuff. Something from a billion miles away, bouncing on the moon, coming down and into my brain and coming out of my trumpet. You told me I should do something with ideas like that. And I agreed with you but I never did anything because I was afraid. And now I’m dead.’ (317)

9Notons que l’instrument du crime, la trompette, est celui d’une émancipation artistique qui n’a jamais eu, et n’aura jamais, lieu. Et notons aussi l’opposition entre « le rayonnement cosmique » de l’improvisation de Fellsinger, qui « rebondit sur la lune », et sa carrière qui, elle, ne décolle pas, étouffée par la peur avant d’être anéantie par la mort.

10Le thème de la carrière brisée du musicien, encore secondaire ici par rapport à l’intrigue principale, passe au premier plan dans deux paperbacks plus tardifs, Street of No Return (1953) et Down There (1956, source du film de Truffaut). Cette fois, les personnages de musiciens sont les protagonistes de l’intrigue. Les deux récits sont très proches l’un de l’autre, à tel point que le second peut se lire comme un remake du premier – mais Goodis, écrivain obsessionnel s’il en est, a passé sa vie à réécrire le même roman.

-

9 A propos de ce roman, et de la manière dont ...

11Dans Street of No Return, le héros, surnommé Whitey à cause de ses cheveux blancs, est un clochard du waterfront de Philadelphie. Assis sur le trottoir avec deux compagnons, il discute du moyen de se procurer de l’alcool lorsqu’un homme surgit par hasard devant lui et le remet face à son passé, qu’il cherchait à oublier. On apprendra plus tard que Whitey, de son vrai nom Eugene Lindell, était autrefois un chanteur à succès, dont les cordes vocales ont été détruites après qu’il a été passé à tabac par des criminels, parce qu’il était tombé amoureux de la compagne de leur chef et avait voulu s’enfuir avec elle. Dans le second roman, Down There, le héros, Eddie, est un pianiste dans un bar minable de Philadephie, Harriet’s Hut. Il est arraché à son existence végétative lorsqu’un de ses frères, Turley, vient lui demander de l’aide car il est pris en chasse par deux criminels qu’il a doublés, alors qu’ils avaient dérobé ensemble $200,000 à une mafia de contrebandiers portuaires. À nouveau, l’intrigue précipite le retour involontaire d’un passé refoulé : au cours d’un flashback, on apprend qu’Eddie, de son vrai nom Edward Lynn (nom proche de Eugene Lindell), avait été un pianiste à la carrière prestigieuse, mais qu’il avait tout lâché quand sa femme s’était suicidée, dégoûtée d’avoir cédé aux avances de son manager. C’était là le prix à payer pour qu’Eddie obtienne des concerts à Carnegie Hall (ce qu’Eddie ignorait) et c’est aussi un motif – le manager prédateur – que Goodis avait emprunté au roman de James M. Cain, Serenade (1937), sans doute le premier roman hardboiled consacré au monde de la musique classique (en l’occurrence, de l’opéra9).

12Dans les deux cas, l’ancien musicien ou chanteur, qui a connu son heure de gloire, est tombé tout en bas, down there. Cette chute constitue une sorte de künstlerroman à l’envers, où l’artiste perd son identité et devient un nobody. On pourrait donner de l’inversion de cette structure classique une interprétation politique ou sociale, liée à l’impossibilité pour l’artiste de percer dans le monde de la musique, qui est gouverné par la corruption, la trahison et la prostitution (c’était déjà le thème de Serenade de Cain). Mais c’est aussi un schéma profondément autobiographique, dont la critique, à la suite de Geoffrey O’Brien, a relevé la ressemblance avec le parcours de Goodis, passé en quelques années du statut de romancier prometteur, fêté à Hollywood (lorsque son roman Dark Passage avait été adapté au cinéma, en 1947), à l’obscurité de Philadelphie et à la jungle des paperbacks, dans les années 1950 :

From here on he would be the chronicler of Skid Row, and specifically of the man fallen from his social class : […] the famous crooner turned streetcorner bum (Street of No Return), the concert performer turned barroom piano player (Down There). In this fashion David Goodis, great literary artist turned streetcorner hack writer, could tell his own story and ply his trade at the same time. (O’Brien 92)

L’art du contrepoint

13Le destin des personnages évoqués jusqu’ici, Fellsinger, Whitey ou Eddie, est marqué par un tournant brutal : Fellsinger est tué avec sa trompette, Whitey se fait briser les cordes vocales à coups de matraque. Dans Down There, cela arrive deux fois à Eddie : une première quand il abandonne sa carrière de pianiste classique après le suicide de sa femme ; une seconde quand, happé malgré lui dans les aventures criminelles de ses frères, il est contraint de partager leur sort et d’abandonner la musique pour les armes. Cet abandon se concrétise à la fin du roman lorsque, revenu à la maison de son enfance où ses deux frères, Turley et Clifton, se sont barricadés, il tombe par hasard sur son vieux piano :

There was also the piano.

Same piano, he thought, looking at the splintered upright that appeared somewhat ghostly in the dim yellow glow. The time-worn keyboard was like a set of decayed, crooked teeth, the ivory chipped off in places. He stood there looking at it, unaware that Clifton was watching him. He moved toward the keyboard and reached out to touch it. Then something pulled his hand away. His hand went under his overcoat and into the pocket of his jacket and he felt the full weight of the gun.

So what? he asked himself, coming back to now, to the sum of it. They take the piano away and they give you a gun. You wanted to make music, and the way it looks from here on in you’re finished with that, finished entirely. From here on in it’s this – the gun.

He took the .38 from his pocket. It came out easily, smoothly, and he hefted it efficiently. (Goodis 1956, 142)

14Comme la trompette de Fellsinger, qui d’instrument de musique s’était transformée en instrument de mort, la main d’Eddie cesse d’être une main de pianiste pour devenir une main de tireur, sinon de tueur. On peut voir dans cette bifurcation de l’organe un symbole du choc entre les nécessités de l’art et celles de la vie (criminelle) : on ne peut pas jouer en même temps du piano et du pistolet et, dans le monde goodisien, le deuxième instrument pèse plus lourd que le premier.

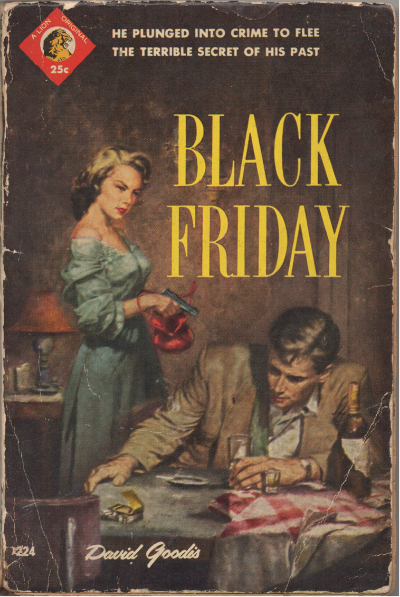

15Ce contrepoint entre musique et crime apparaît encore dans un autre roman de Goodis, Black Friday (Fig. 4). L’intrigue n’a cette fois pas trait directement à la musique. Le personnage principal est un homme en fuite, ancien amateur d’art, qui tombe sous la coupe d’une bande de criminels et se retrouve obligé de participer avec eux à un cambriolage, prévu un vendredi 13. La date seule laisse deviner que tout ira mal. Quelques jours avant l’événement fatidique, les hommes sont en train de dîner quand ils entendent à la radio un solo de trompette de Dizzy Gillespie. Cela provoque une discussion entre deux d’entre eux, Rizzio et Mattone, et Frieda, la compagne du boss :

From the living room there was a trumpet blast climbing high while the drummer banged with all his might on the cymbal, and Rizzio whined, “For Christ’s sake. We need all that noise?”

“Leave it on,” Mattone said. “It’s Dizzy Gillespie. I like Dizzy Gillespie.”

“It sounds like someone caught under a streamroller,” Frieda said.

“Not exactly,” Mattone said. “It ain’t like what comes out of the mouth.” For some moments the grin was gone, he’d stopped chewing on the steak, he was frowning thoughtfully. And then, “I’ll tell you what it is. It’s–”

“It’s bebop,” Rizzio said. “Ain’t it bebop?”

“Sure it’s bop,” Mattone nodded. “But that ain’t what I mean. What I mean is–well, when Dizzy takes it way up, gets all the way up there higher than high, he’s telling you something, he’s putting it to you straight, telling you what it sounds like inside.”

“Inside what?” Rizzio asked.

“In here,” Mattone said, and he indicated his head and his chest. (Goodis 1954a, 84)

-

10 Parmi les innombrables interprétations de c...

16Ce passage met en regard le crime et la musique, l’action et l’émotion. D’un côté, il y a l’histoire physique et matérielle des hommes, qui préparent ce cambriolage dont chacun pressent qu’il finira mal. De l’autre, à la radio, il y a un solo de trompette qui, comme le riff de Fellsinger dans Dark Passage (« cosmic ray stuff… from a billion miles away, bouncing on the moon »), décrit une trajectoire ascensionnelle, s’élève de plus en plus haut, « all the way up there higher than high ». On relèvera à ce propos que le thème de jazz préféré de Goodis, selon son ami Monroe Schwartz, était « How High the Moon », dont le titre et les paroles évoquent une même opposition entre le monde d’en bas et la musique dans le ciel10 (et dont l’intitulé de son roman The Moon in the Gutter offre une inversion noire).

-

11 La signification de ce nom en italien (« ma...

17Mais dans les improvisations de la trompette de Dizzy, célèbre pour sa virtuosité dans le registre aigu de l’instrument, on peut aussi voir comme un spectre sonore, celui des figures autrefois décrites dans le ciel par les héros des récits d’aviation de Goodis. Ces récits, Goodis en avait écrit un grand nombre pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant de se lancer dans l’écriture de romans noirs. Ils étaient publiés dans des magazines pulps comme Battle Birds, Wings, Dare Devils, Dare-Devil Aces, RAF Aces, Fighting Aces, Captain Combat, Air War ou Sky Raiders (Fig. 2 et 3) et avaient pour protagonistes des as de l’aviation, souvent des Américains engagés dans la RAF à l’époque où les États-Unis n’étaient pas encore entrés dans le conflit. Peu de lecteurs connaissent aujourd’hui ces histoires, véritable continent immergé de l’œuvre de Goodis (d’autant plus difficile à délimiter que beaucoup sont parues sous des pseudonymes) et première étape d’un parcours dialectique d’écrivain dont la seconde, antithétique, sera précisément sa production de romans noirs après la guerre (Tadié 2018, 212-213). Autrefois, à l’heure du combat antifasciste, ces nouvelles et novelettes d’aviation témoignaient d’une foi dans la valeur de l’engagement et dans la possibilité d’une harmonie, ou au moins d’une coïncidence, entre l’expression des capacités individuelles et les mouvements ascendants de l’histoire. « All the way up there higher than high » : c’est une phrase qui aurait pu décrire la trajectoire d’un avion de chasse et dont on retrouverait aisément l’équivalent dans les nouvelles de Goodis pour Battle Birds ou Sky Raiders. Aujourd’hui, changement d’époque oblige, le désengagement succède à l’engagement, et la courbe ascensionnelle des avions d’autrefois contraste avec celle, plongeante, des personnages qui partent en vrille. À côté, cependant, de l’histoire physique de ces personnages piégés par l’intrigue criminelle, il reste l’histoire de leurs désirs et de leurs aspirations, comme une virtualité qui ne peut plus s’actualiser, sauf de manière imagée et éphémère, par la musique. Et Goodis montre que même des criminels – comme ici Mattone11, ancien boxeur devenu voleur, qui n’a rien d’un intellectuel et qui connaîtra bientôt une mort violente – peuvent avoir des idées et des sentiments nobles, qui semblent un instant se libérer de la pesanteur de leur destin pour s’échapper dans le ciel, avant de retomber dans la réalité matérielle, qui est toujours plus forte. C’est cette courbe de virtualités humaines jamais réalisées, écho musical des évolutions des aviateurs d’autrefois, que dessinent dans le roman noir de Goodis aussi bien la trompette « cosmique » de Fellsinger que celle, stratosphérique, de Dizzy Gillespie.

18Il y a cependant un moment où ces deux courbes semblent s’inverser et la musique renaître sur les ruines du personnage déchu. C’est aux dernières lignes de Down There, lorsqu’Eddie, qui a causé sans le vouloir la mort de la femme qu’il aime, retourne, tétanisé, au Harriet’s Hut, où les habitués lui demandent de jouer à nouveau du piano. Alors – le moment est magnifiquement rendu à la fin du film de Truffaut par le visage impassible d’Aznavour, le regard perdu dans le vague, les mains jouant d’elles-mêmes sur le clavier – le protagoniste mort-vivant entend la musique s’échapper de ses doigts, comme un spectre étranger à lui-même :

From the bar someone shouted. “Do it, Eddie. Hit them keys. Put some life in this joint.”

Others chimed in, coaxing him to get started. […]

And they’re waiting, he thought. They’ve been coming here every night and waiting. But there’s nothing you can give them. You just don’t have it to give.

His eyes were closed. A whisper came from somewhere, saying, You can try. The least you can do is try.

Then he heard the sound. It was warm and sweet and it came from a piano. That’s fine piano, he thought. Who’s playing that?

He opened his eyes. He saw his fingers caressing the keyboard. (Goodis 1956, 245)

Really the Blues

19Comme ces citations le laissent entrevoir, l’écriture de Goodis se caractérise par une mélodie récurrente, un ressassement des mêmes mots et des mêmes émotions.

20Cette écriture reprend à sa charge le supplément esthétique que la vie des hommes ne peut contenir. À sa manière, elle fait écho aux propos de Raymond Chandler sur les rapports entre le monde du roman noir et l’ambition formelle des écrivains : « It is not a very fragrant world, but it is the world you live in, and certain writers with tough minds and a cool spirit of detachment can make very interesting and even amusing patterns out of it » (Chandler 991). Mais si, chez Chandler, une telle intention formelle se manifeste avant tout dans des figures, comme la comparaison imagée, qui rappellent son passé de poète (Tadié 2016), chez Goodis, elle renvoie plutôt au jazz et particulièrement au blues, forme musicale qui existe à la fois en elle-même et au cœur du jazz.

21Le blues, avec ses douze mesures divisées en trois phrases selon un schéma AAB, sa ligne mélodique descendante et son répertoire de thèmes familiers, se prête à un jeu d’infinies répétitions et variations, dans lequel réside sa valeur expressive. C’est ce que souligne le critique musical et écrivain Ernest Borneman dans son roman policier sur le jazz, Tremolo, lorsqu’il parle de l’« effort infiniment poignant d’extraire de nouveaux sens du vieux blues de douze mesures (the old twelve-bar blues) » (Borneman 128, ma traduction). C’est aussi ce que dit Jacques Réda lorsqu’il insiste sur l’ipséité du blues, toujours égal à lui-même derrière ses différentes manifestations : « La diversité infinie du répertoire des blues comme cantilènes (satiriques, érotiques, politiques, sentimentales, etc.) n’empêche pas le blues, en tant qu’absolu musical distinct des paroles qu’il véhicule, de toujours répéter harmoniquement le même. » (Réda 21) Plus précisément encore, Philippe Baudouin donne une définition du blues comme questionnement sans cesse repris de l’homme sur lui-même, à l’ombre de la mort qui rôde :

Le blues est l’infinie répétition par laquelle l’homme s’interroge sur lui-même dans un état d’âme, et d’esprit, et d’humeur, que créent le doute de soi et la proximité sue, connue, voire éprouvée de la mort. Et le blues est la résolution de cet état, projetant avec les moyens du bord une vision du monde, une philosophie qui le rend au moins provisoirement possible, et qui inscrit la solitude dans l’universel. (Baudoin 110)

-

12 Comme le remarque l’historien du blues Paul...

22D’une manière comparable, la narration goodisienne est marquée par la répétition d’une même interrogation, dont le ton ne varie guère malgré la variété apparente des histoires, des personnages et des situations, qui module les pensées et sentiments du protagoniste (quel que soit son nom, c’est toujours le même et c’est toujours Goodis qui parle en lui, menant de roman en roman un dialogue avec lui-même) en soulignant – avec une bonne dose de masochisme – le caractère inéluctable de sa solitude existentielle, de son destin de loser et de la mort qui s’approche. Comme celui du blues, son point de vue est fataliste : le réel est ce qu’il est ; on peut en rêver un autre, mais non le changer12. C’est pourquoi, au fond des multiples personnages de Goodis, comme au fond des innombrables chansons du blues, il n’y a que le blues. Citons ces quelques lignes de Street of No Return, où Whitey, accusé d’avoir tué un policier, se résigne à affronter son destin en se constituant prisonnier, ce qui, comme il le sait bien, signifiera sa perte :

You’ve really earned it, he thought. You’ve played a losing game and actually enjoyed the idea of losing, almost like them freaks who get their kicks when they’re banged around. […] You’re one of them less-than-nothings who like the taste of being hurt. That makes you lower than the mice and the roaches. At least they try to save their skins, they got a normal outlook. But you, you’re just a clown that ain’t funny. And that’s a sad picture, that’s the saddest picture of all. Like on the outside it’s the stupid crazy smile and on the inside it’s a gloomy place where all they play is the blues. (Goodis 1954b, 92-93)

-

14 Geoffrey O’Brien écrit à propos de l’écritu...

23Cette référence au blues prend tout son sens chez un écrivain qui fréquentait les musiciens de jazz de son temps et avait une empathie profonde pour la communauté noire13. Les inflexions de ce passage, avec sa négation en ain’t, ses phrases brèves et paratactiques, ses reprises lancinantes des mêmes pronoms qui modulent musicalement les rythmes de la langue, font eux-mêmes écho aux rythmes syncopés du blues14. On peut dégager de ces lignes des structures en AAB qui rappellent celles du blues :

At least they try to save their skins, they got a normal outlook.

But you, you’re just a clown that ain’t funny.

And that’s a sad picture, that’s the saddest picture of all.

24À propos des répétitions de Goodis, dans son roman Dark Passage, Robert Polito remarquait : « Those little repeated phrases are the bars of the psychic prison Parry lives inside, and the only other writer I know who sounds this way is Gertrude Stein in The Making of Americans » (Polito). C’est une observation très juste, qui relie le style du roman noir aux expérimentations du modernisme, le « making of Americans » de Stein à leur « un-making » dans le polar, l’expansion d’une scène nationale au début du siècle à son rétrécissement aux ruelles de Skid Row, scène privilégiée du polar dans les années 1950 – et parce que le style de Goodis traduit en effet la manière dont ses personnages sont prisonniers de leur propre psychisme mélancolique, qui les tire, inexorablement, vers le bas, « plus bas que les souris et les cafards ». Mais je détournerais volontiers le sens du mot « bars » dans cette phrase pour l’entendre également au sens de « mesure », comme dans « the old twelve-bar blues » dont parlait Borneman : le récit de Goodis est en effet habité par une mesure qui scande l’entêtant dialogue de ses personnages avec eux-mêmes, de roman en roman, jusqu’à l’extinction. Elle exprime une des motivations profondes du roman noir selon Goodis : non pas chercher à transformer un monde entropique sur lequel l’homme est sans prise, mais accompagner son mouvement descendant, vers le chaos, en tirant du récit de sa dissolution des figures mélodiques. À la fin, comme dans l’épigraphe empruntée à Henry Miller et comme aux dernières lignes de Down There, le monde s’efface, mais il reste la musique.

Liste des figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Bibliographie

BAUDOUIN, Philippe. « Blues ». Dictionnaire du jazz. Éd. Philippe Carles, André Clergeat, Jean-Louis Comolli. Paris : Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1988.

BORNEMAN, Ernest. Tremolo. London: Jarrolds, n.d. [1948].

CHANDLER, Raymond. « The Simple Art of Murder » (1946). Later Novels & Other Writings. New York: Library of America, 1995.

COOPER, Jr., Clarence. Weed (1961). Edinburgh: Payback Press, 1961.

Dark Passage. Réal. Delmer Daves. Scénario de Delmer Daves, d’après le roman de David Goodis. Avec Humphrey Bogart (Vincent Parry), Lauren Bacall (Irene Jansen). Warner Bros., 1947.

DAVIS, Kenneth C. Two-Bit Culture: The Paperbacking of America. Boston: Houghton Mifflin, 1984.

DE MEXICO, N. R. [Robert Campbell Bragg]. Marijuana Girl. New York: Universal Publishing, 1950.

DENNING, Michael. Noise Uprising: The Audiopolitics of a World Musical Revolution. London: Verso, 2015.

FISHER, Rudolph. The Conjure Man Dies: A Mystery Tale of Dark Harlem. New York: Covici-Friede, 1932.

GARNIER, Philippe. Goodis. La vie en noir et blanc. Paris : Seuil, 1984. Nouvelle édition revue et augmentée, Retour vers David Goodis. Paris : La Table Ronde, 2016.

GOODIS, David. Dark Passage (1946). Four Novels. London: Zomba, 1983.

GOODIS, David. The Moon in the Gutter. New York: Gold Medal, 1953.

GOODIS, David. Black Friday (1954). London: Serpent’s Tail, 2006.

GOODIS, David. Street of No Return (1954). Berkeley: Black Lizard Books, 1987.

GOODIS, David. Down There (1956). Four Novels. London: Zomba, 1983.

GOODIS, David. Shoot the Piano Player [Down There]. New York: Grove Press, 1960.

HAUT, Woody. « Black Night Falling: David Goodis on Central Avenue ». LA Review of Books, Nov. 26, 2016. https://lareviewofbooks.org/article/black-night-falling-david-goodis-central-avenue/ (Page consultée le 3 septembre 2020).

HOLIDAY, Billie. Lady Sings the Blues. New York: Doubleday, 1956.

KUN, Josh. Audiotopia: Music, Race, and America. Berkeley: University of California Press, 2005.

McCANN, Sean. Gumshoe America: Hard-Boiled Crime Fiction and the Rise and Fall of New Deal Liberalism. Durham & London: Duke University Press, 2000.

MEZZROW, Mezz. Really the Blues. New York: Random House, 1946.

MILLER, Henry. Tropic of Cancer (1935). Paris : Obelisk Press, 1958.

MORRIS, Ronald L. Wait Until Dark: Jazz and the Underworld. Bowling Green: Bowling Green University Press, 1980.

MUELLER, Darren (2015). At the Vanguard of Vinyl: A Cultural History of the Long-Playing Record in Jazz. Dissertation, Duke University. https://hdl.handle.net/10161/9969. (Page consultée le 3 septembre 2020).

O’BRIEN, Geoffrey. Hardboiled America: Lurid Paperbacks and the Masters of Noir (1981). New York: Da Capo Press, 1997.

OLIVER, Paul. Screening the Blues: Aspects of the Blues Tradition (1968). New York: Da Capo Press, 1989.

PEDITTO, C. Natale. « A Noir Memoir: Philadelphia Before the 60s » (2012). https://www.broadstreetreview.com/cross-cultural/a_noir_memoir_philadelphia_before_the_60s# (Page consultée le 3 septembre 2020).

PEPPER, Art. Straight Life. New York: Schirmer Books, 1979.

POLITO, Robert. « Interview ». Library of America News and Views, 2012. https://www.loa.org/news-and-views/783-robert-polito-on-the-melancholy-and-yearning-of-david-goodis-who-always-seems-poised-for-rediscovery (Page consultée le 3 septembre 2020).

RABINOWITZ, Paula. American Pulp: How Paperbacks Brought Modernism to Main Street. Princeton: Princeton University Press, 2014.

RÉDA, Jacques. « La seule couleur ». L’Improviste, une lecture du jazz (1980). Paris : Gallimard, coll. « Folio », 1990.

RUSSELL, Thadeus. A Renegade History of the United States. New York: Free Press, 2010.

SALLIS, James. Difficult Lives: Jim Thompson – David Goodis – Chester Himes. New York: Gryphon Books, 1993.

TADIÉ, Benoît. « Raymond Chandler’s Poetics of Disappearance and Loss ». Caliban 56 (2016): 67-83.

TADIÉ, Benoît. Front criminel : une histoire du polar américain de 1919 à nos jours. Paris : PUF, 2018.

Tirez sur le pianiste. Réal. François Truffaut. Scénario de François Truffaut et Marcel Moussy, d’après le roman Down There de David Goodis. Avec Charles Aznavour (Charlie), Marie Dubois (Léna), Michèle Mercier (Clarisse). Les films de la Pléiade, 1960.

Notes

1 Précisons le pararallèle technologique : tout comme le disque phonographique 78 tours ne permettait que des enregistrements brefs, le magazine pulp limitait la production littéraire à la nouvelle (ou au serial). Après la Deuxième Guerre mondiale, l’arrivée du paperback et du microsillon permet aux créateurs de diffuser des formes plus longues et plus complexes. Des révolutions technologiques comparables accompagnent, et expliquent en partie, les grandes phases de l’évolution de ces deux formes artistiques. Sur le passage au 33 tours, voir par exemple Mueller et, pour la révolution du paperback, O’Brien et Rabinowitz.

2 Tout comme celle, une génération plus tôt, de Rudolph Fisher (1897-1934), qui était également pianiste de jazz. Associé à la Harlem Renaissance, Fisher est l’auteur de The Conjure Man Dies (1932), premier roman policier dont les détectives sont afro-américains. Son intrigue, située à Harlem, donne une place importante au jazz ; la solution de l’énigme fait écho aux paroles de la chanson « I’ll Be Glad When You’re Dead » (Sam Thearne, 1929, rendue célèbre par Louis Armstrong dans un enregistrement de 1931), sur lesquelles le roman s’ouvre et s’achève. Il faudrait un article séparé pour rendre justice à la présence du jazz dans le roman noir américain, qui se caractérise – étant donné la proximité sociologique des musiciens et auteurs – par une affinité beaucoup plus immédiate avec cette musique que celle du polar « blanc ». Ainsi, Ned Land, le protagoniste de Weed (1961), de Clarence Cooper, Jr., est un disquaire de jazz originaire de Detroit qui est allé à l’école avec Tommy Flanagan – authentique pianiste bebop originaire de Detroit lui aussi (Cooper, 119). À propos de Chester Himes, Iceberg Slim, Donald Goines et du jazz, voir Tadié (2018), 285-286.

3 N. R. de Mexico est le pseudonyme de Robert Campbell Bragg (1918-1954), auteur bohème de Greenwich Village dont on ne sait presque rien, si ce n’est qu’il a appartenu au cercle d’Anaïs Nin et écrit, outre trois romans noirs publiés sous son pseudonyme, des histoires érotiques confidentielles.

4 A travers ce concept, Kun invite son lecteur à penser l’articulation entre l’espace sonore ou musical et les espaces sociaux (« to think music in terms of space and in terms of its spaces—the spaces that music itself contains, the spaces that music fills up, the spaces that music helps us to imagine as listeners occupying our own real and imaginary spaces » [21]).

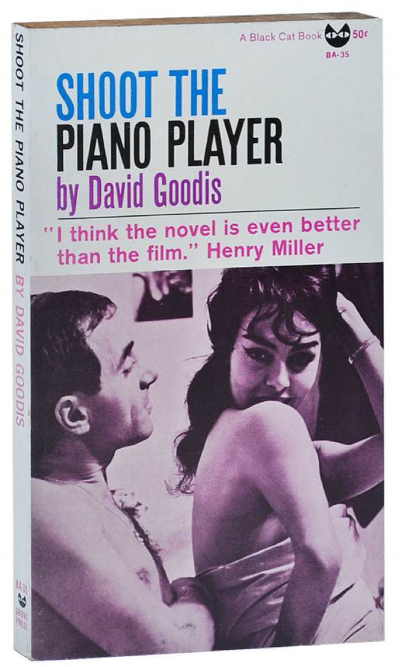

5 Ce titre sera d’ailleurs repris, en anglais, pour une réédition « movie tie-in » du roman (1960) illustrée d’une photo frenchy (Michèle Mercier et Charles Aznavour au lit) et assortie d’un blurb de Henry Miller : « I think the novel is even better than the film » (Fig. 1). Miller était l’écrivain préféré de Goodis, et l’appréciait également (Garnier 145).

6 Cf. le site web https://phillyjazzhistory.org/ et Peditto sur la scène jazz de Philadelphie avant les années 1960.

7 Voir en particulier le témoignage de l’ancien ami de Goodis, Monroe Schwartz, qui malgré son langage raciste apporte des éléments précieux : « Notre ami Stanton Cooper possédait – entre autres choses – un night-club sur Haverford Avenue, autour de 59th Street, dans un quartier connu sous le nom de West Philly – mais en réalité c’était déjà à cette époque une enclave africaine, une vraie savane en briques […]. La boîte de Stan Cooper s’appelait le Club Harlem, et tous les grands du jazz y sont passés : Count Basie, Lionel Hampton, Ray Charles, Duke Ellington… Un soir, Stan nous a invités, Dave et moi, à rencontrer Ellington dans sa loge. » (Garnier 2016, 95-96). P. Garnier ajoute que « Charlie Parker, Nat King Cole, Dinah Washington et d’autres y ont joué également. Le club a fermé en 1952 à cause d’une dispute avec le syndicat des musiciens, Union Local 274. » (id.)

8 Sur les goûts musicaux de Goodis, voir aussi Haut (qui doit beaucoup à Garnier).

9 A propos de ce roman, et de la manière dont il incarne un compromis esthétique et culturel entre le langage hardboiled de Cain et l’évocation de l’opéra, voir McCann (1-31).

10 Parmi les innombrables interprétations de ce titre, il y en a plusieurs enregistrées par Dizzy Gillespie, dont une de 1947, live à Carnegie Hall, avec son orchestre et Ella Fitzgerald, où son solo se caractérise par des envolées stratosphériques. V. https://jdisc.columbia.edu/track/how-high-mooni-waited-you.

11 La signification de ce nom en italien (« mattone » = brique) souligne la solidité matérielle du personnage, contrastant avec la sensibilité musicale dont il témoigne fugitivement.

12 Comme le remarque l’historien du blues Paul Oliver, il y a peu de rébellion dans le blues : « it seems that the blues singer is often content to state a fact of his experience rather than to protest about it » (Oliver 11).

13 On en trouve la trace dans le remarquable portrait de Jones Jarvis, personnage de Street of No Return, dont l’accent composite, où se sont déposées les diverses strates de l’expérience afro-américaine, fait l’objet d’une longue analyse musicale (Goodis 1954b, 38-39). Whitey, la police à ses trousses, trouve refuge dans la cabane de Jarvis, dans la section afro-américaine des bas-fonds de Philadelphie. Impressionné par la dignité du personnage, qui transparaît sous ses haillons, il se dit qu’il aurait pu être amiral de l’armée américaine, n’était sa couleur de peau et le racisme du système : « Take, for example, that Jones Jarvis. If conditions were different it could be Admiral Jarvis, U.S.N. And you know he could do the job, you know damn well he could do it. So it figures it’s mostly a matter of conditions. » (132)

14 Geoffrey O’Brien écrit à propos de l’écriture de Goodis qu’elle « accumule de petites figures syncopées (« little flourishes of syncopation »), nous rappelant à quel point [Goodis] avait l’oreille musicale » (O’Brien 93, ma traduction)

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Benoît Tadié

Benoît Tadié est professeur d’études américaines à l’université Rennes 2. Entre autres ouvrages, il est l’auteur de Le Polar américain, la modernité et le mal (Puf, 2006) et de Front criminel : une histoire du polar américain de 1919 à nos jours (Puf, 2018). Il a récemment édité un recueil de cinq romans de W. R. Burnett, Underworld : romans noirs (Gallimard, coll. « Quarto », 2019).