- accueil >

- TIES >

- Pouvoirs de l'image, affects et émotions >

- Le spectateur face à l’image : affects, émotions e ... >

Le spectateur face à l’image : affects, émotions et réception

Séquence émotion : les régimes différenciés de l’empathie à l’écran (Richard Brooks, Alan Pakula, Steve McQueen, Terrence Malick)

Abstract

Emotions are central to the movie experience. Some of the industry’s most popular generic categories, from melodramas to thrillers, revolve around them, following a narrative economy based on the effective management of emotional tension and discharge. But if the dominant regime is that of cathartic enjoyment, emotional distance can also prove to be a powerful affective mainspring of cinematic perception. These differentiated regimes of empathy, identified in sequences taken from In Cold Blood (Richard Brooks, 1967), Klute (Alan Pakula, 1971), Days of Heaven (Terrence Malick, 1978), and Twelve Years a Slave (Steve McQueen, 2013), deploy an aesthetics of the cinematographic sensibility that questions the relationship between vision, perception, and focus, testing the powers of the image and questioning more broadly the function of monstration as a discursive tool.

Plan

Texte intégral

-

1 « On considère que les images sont capables ...

1La capacité des images à impacter l’esprit, à affecter qui les regarde, n’est plus à prouver. La devise d’un célèbre magazine d’information et de reportage français le rappelle, ramassant dans une formule concentrée – « Le poids des mots, le choc des photos » – ce qui s’articule comme une distribution fonctionnelle très claire entre image et verbe : l’image choque, arrête l’attention, appelle explication. Les mots, eux, pèsent d’un poids de sens ; ils apaisent, aussi, dans leur gravité propre. On entend là exprimée de façon claire la dichotomie qui voudrait que les images s’adressent aux émotions, quand le verbe s’adresse à la raison1. Une information frappe d’autant qu’elle est accompagnée d’images, et la silhouette d’un enfant mort sur une plage vaut – au moins un temps – tous les discours sur l’horreur des migrations vers l’Europe, quand en septembre 2015 la presse internationale reprend à l’unisson la photographie du petit Aylan Kurdi, énième victime d’un naufrage en Méditerranée. L’image marque, dans son immédiateté apparente et son entièreté pré-verbale, pré-conceptuelle, ancrée dans l’avant de la raison et des sentiments. Elle prend ses racines dans le bouillon des affects, même si sa lecture s’arrime au verbal, qui, en nommant l’enfant, l’identifie, l’inscrit dans une histoire, et dès lors dans une tragédie, tant nationale et internationale que familiale.

2L’image qui choque, en l’occurrence, c’est celle de la photographie. Le journalisme du xxe siècle en a largement pris la mesure, tant, en saisissant le vif, la photographie fait événement. Le film en a également la capacité quand il parvient à capter l’événement dans son déroulement. Le film de l’assassinat de Kennedy, les images d’avions s’encastrant dans des tours, ont ainsi déroulé en boucle le récit d’une actualité dont ils signifiaient à la fois l’évidence et l’impossibilité, l’impasse dans laquelle se débat la raison sidérée par l’énormité de ce qu’elle voudrait ne pas voir mais qui pourtant se répète. L’image en mouvement de la catastrophe, c’est le film de l’assassinat de Kennedy, revu en boucle et sans cesse figé, dans Kennedy, d’Oliver Stone (1991), où le cinéma regarde l’image filmée, la remet en permanence à l’écran, pour tenter d’en extirper le moment de vérité, chercher dans le flot des images celle qui va dire le vrai, remettre du sens dans l’incompréhensible, le sidérant, de l’assassinat d’un mythe vivant.

3L’image arrêtée exerce un pouvoir de fascination manifeste : elle saisit, à proprement parler – ce qu’elle photographie, celui qui la regarde2. Elle le fait dans son rapport à la vérité, et au temps, dont elle témoigne. Mais qu’en est-il de l’image cinématographique ? Passer de la photographie au cinéma, c’est passer de l’image d’actualité – ou du moins de l’image dans son rapport à quelque chose qui « a été » – aux images de fiction, de l’image fixe à l’image en mouvement, de l’image muette à l’image bavarde. Art sonore autant que visuel (Chion), le cinéma procède d’une construction combinatoire qui lie les images, les images et les mots, les images et les sons, et qui le fait dans le but d’affecter, lui aussi, mais dans une logique de divertissement cette fois – logique de consommation, et non plus de témoignage – autrement dit une logique de jouissance des sentiments sollicités. Si l’image y affecte, dans sa réalité d’image3, elle le fait à l’intérieur d’un dispositif sensoriel élargi propre à démultiplier son impact. L’émotion, représentée et suscitée, constitue alors le cœur de la matière et de l’expérience cinématographiques, où domine le sensible, mais où peuvent aussi s’immiscer l’incertitude et le dérangement des affects.

Le cinéma – un dispositif émotionnel

4Le cinéma, c’est son principe même, procède d’un flot d’images mises en mouvement. On n’y est pas dans « l’image », mais dans les images – des images d’abord tournées, engageant une série de décisions qui vont du placement de la caméra, de sa distance au sujet filmé, de l’angle de prise de vue, à la distribution de la lumière, la saturation ou non des couleurs, les profondeurs de focales, la mobilité plus ou moins grande de la prise de vue, etc. Un storyboard visuel aura, souvent, préparé ce travail de composition des plans. La phase de montage procède ensuite à la sélection et au feuilletage du matériel visuel engrangé, en élaborant des séquences qui inciteront, selon les rythmes adoptés, à la contemplation ou à la consommation des images, à la conscience ou non de l’opération d’un regard porté sur l’image4. Jouant du proche et du lointain, du champ et du contrechamp, du large et du serré, du clair et du flou, des longueurs de focales, le cinéma structure en récit le flot d’images. Bruitages, montage son, mixage, et ajout éventuel de musique viennent compléter le long façonnage du film à la post-production, en enrichir la matière strictement visuelle.

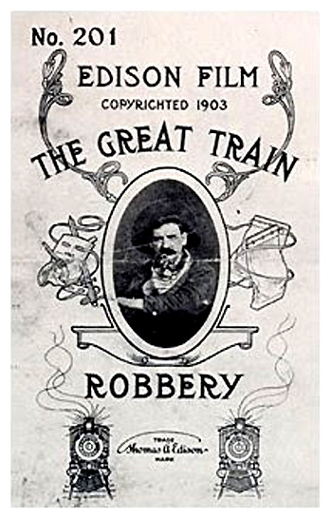

5Mais dans cette construction du récit en images et en sons, c’est aussi de matière affective qu’il est question : il s’agit de toucher, de frapper, de saisir l’attention du spectateur, d’en façonner la réponse émotionnelle. Le récit cinématographique s’articule autour de l’émoi suscité, d’une attention tendue sur le fil de l’action. C’était déjà le cas dans The Great Train Robbery, qui, en 1903, invente le western en proposant un des premiers récits cinématographiques structurés, rompant avec l’habitude théâtrale de la saynète, ou de la suite de saynètes, qui prédominait jusqu’alors. Avec ce film naît ainsi un langage purement cinématographique.

[Figure 1] Edwin S. Porter, The Great Train Robbery, catalogue promotionnel, 1903.

6The Great Train Robbery raconte par le menu ce que promet son titre en onze minutes de film projeté (deux bobines) : la sensationnelle (great) attaque d’un train, depuis son entrée en gare jusqu’à sa mise à l’arrêt en rase campagne, suivie d’une course poursuite avec les bandits. En contrepoint de l’action, des personnages annexes modulent le registre émotionnel et ajoutent au frisson du suspense l’émoi de la déploration (quand la fille du chef de gare découvre son père inanimé), ou la joie du divertissement (quand la communauté des villageois danse au saloon). Le coloriage manuel canalise l’attention vers le déclencheur émotionnel, qu’il s’agisse de susciter l’empathie (le paletot coloré de violet de l’enfant qui entre dans le bureau de son père), de souligner la décharge sensorielle (l’explosion du coffre dans le train, rendue par un nuage de fumée teinté de orange), ou d’évoquer la liesse de la communauté réunie pour une soirée (les robes bigarrées des danseuses), dans une logique propre au cinéma de l’attraction dont le film ressortit encore, tout en amorçant un virage vers un cinéma narratif5. Le montage, qui invente le principe de l’alternance entre l’action des bandits et celle de la communauté, vise à tenir le spectateur en haleine tandis que les victimes s’accumulent (chef de gare assommé, employés du train puis passager abattus), jusqu’à la décharge de violence finale qui conduit à la résolution victorieuse. La dernière image achève d’installer le cinéma dans le registre des émotions fortes qui joue avec les peurs et les passions, alors qu’un personnage (shérif ? bandit ?), filmé en gros plan (et c’est le seul du film), retourne un revolver contre les spectateurs, et fait feu.

7Le cinéma montre, et suscite, les émotions. Rapidement, avec le virage qui se dessine vers un cinéma qui privilégie le narratif, l’emploi du montage s’affine6 tandis que se théorise son rôle dans l’expression visuelle d’une émotion ; c’est l’effet Koulechov, qui met en évidence combien, par rapprochement, une image peut influer sur la lecture donnée d’une expression physique, et combien l’émotion, donc, naît du jeu de rapprochements imaginaires que construit le montage. S’ajoute évidemment à l’effet le jeu de la proximité ou de la distance de la caméra, celui de l’acteur ou de l’actrice dont l’émoi s’exprime à l’écran (c’est le cœur de la formation des acteurs hollywoodiens, la méthode Stanislavski popularisée par Lee Strasberg, qui rejoint l’Actors Studio en 1951), que ce soit dans l’excès, ou au contraire la retenue – la grandiloquence de Gloria Swanson en Norma Desmond terrée dans les souvenirs de sa gloire dans Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950), l’inquiétude nerveuse de Robert Blake attendant l’exécution dans In Cold Blood (Richard Brooks, 1967) et qui se confesse à l’aumônier de la prison alors que, dehors, la pluie s’abat contre la vitre, et que son reflet vient se mêler aux larmes qui coulent, peut-être, sur le visage du prisonnier. L’éclairage latéral et la distribution parfaitement équilibrée de l’image appuient l’effet, en jouant sur le contraste entre le déluge émotionnel propre et figuré et la sagesse symétrique du plan.

[Figure 2] Perry Smith (Robert Blake) attend son exécution imminente au pénitencier du Kansas. Richard Brook. In Cold Blood. Columbia Pictures, 1967.

8Car, évidemment, le travail sur la lumière, la construction du plan, le positionnement du personnage jouent aussi à plein pour susciter l’émoi du spectateur – un spectateur tantôt saisi d’effroi devant le spectacle de la folle dérive d’une actrice oubliée, tantôt emporté par la compassion devant un criminel sur lequel la nature semble déverser ses larmes. En bref, on voit la complexité d’un dispositif pensé depuis la conception du film, en passant par son tournage, jusqu’à la postproduction, pour représenter, provoquer et modeler une réponse émotionnelle. Le cinéma se constitue autour d’une économie de l’émotion travaillée à l’intérieur du dispositif imaginaire mis en place pour l’exprimer, la susciter, et la canaliser, à l’écran et chez le spectateur. Les grands genres cinématographiques, qu’on pense souvent d’abord en termes d’esthétiques et de thématiques, peuvent aussi se penser en termes émotionnels, autour des types d’émotions qu’ils brassent, à l’écran comme, dans la salle, construisant chez le spectateur des attentes propres, à l’aune desquelles les qualités ou insuffisances d’un film seront évaluées.

Eprouver, à l’image : tendre « la main de l’œil »

9La dernière séquence de Palombella Rossa, la comédie de Nanni Moretti sortie en 1989, rend hommage à la puissance émotionnelle que le cinéma peut mobiliser dans une mise en abyme touchante et goguenarde à la fois. Sixième film du réalisateur italien, Palombella Rossa se présente comme une fantaisie politique, construite autour du personnage de Michelle Appicelli (Nanni Moretti), responsable politique du parti communiste italien par ailleurs joueur de polo aquatique. L’action se situe durant un match, un jour où Appicelli a perdu la mémoire et tente de retrouver le cours de son existence. Alors que le match est en passe de se terminer et que le film arrive à sa fin, l’attention des joueurs et des spectateurs du match est attirée par une petite télévision au fond du bar de la piscine qui diffuse la séquence finale de Docteur Jivago de David Lean. L’écran est petit, mais décuplé par un effet d’enchâssements visuels dans un plan large composé de manière très géométrique, par larges rectangles, ordonnancement qui tranche ironiquement sur le contexte festif et l’accoutrement informel de la foule. Au moment où démarre la scène, le silence se fait, interrompu seulement par le clapotis des nageurs qui se rapprochent du bord de la piscine. Un lent travelling avant accompagne la foule des nageurs et des spectateurs qui se dirigent tous vers la télévision située dans l’angle supérieur gauche de l’écran. Distribuée sur deux niveaux qui soulignent l’intensité inattendue du moment et le nimbent d’une solennité ironique, la foule se tourne pour regarder Youri (Omar Sharif) laisser partir Lana (Julie Christie), tandis que s’élève la complainte nostalgique de l’air de balalaïka imaginé par Maurice Jarre. Des années plus tard, Youri aperçoit Lara qui passe dans la rue, depuis la fenêtre d’un tramway dans lequel il est monté. Elle ne le voit pas, malgré les coups frénétiques qu’il tambourine contre la vitre. Le temps qu’il descende, elle s’est éloignée, et son cœur n’y résiste pas. Youri meurt, Lara disparaît au coin d’une rue.

10Alternant gros plans sur l’écran de télévision, où défilent les gros plans sur les personnages du film de Lean, et contre-champs larges sur la foule des nageurs et spectateurs, Moretti dessine un hommage facétieux et tendre à la séquence émotion cinématographique, confrontant une foule en polos, maillots et bonnets de bains, aux héros romantiques du grand mélodrame historique magnifié par les paysages de Russie enfouis sous la neige. Au bord de la piscine, le barman, submergé par l’émotion, s’est enfui avant la fin. Dans la foule captivée, cadrée en plan large pour souligner l’unanimité de la fascination, tous les regards sont tendus vers l’écran minuscule, désespérés par une fin qu’ils connaissent déjà, mais dont ils voudraient néanmoins changer le cours. Le personnage joué par Moretti, visage ravagé d’angoisse, mais coiffé d’un bonnet bleu qui lui donne l’aspect incongru d’un grand bébé barbu, rompt le premier le silence, criant à Lara de se retourner, à Youri de descendre, de courir, et hurlant sa douleur quand ce dernier s’effondre.

[Figure 3] Michele Apicella (Nanni Moretti), joueur de waterpolo et membre déboussolé du PCI, regarde sur un petit écran au fond du bar de la piscine la scène finale du Docteur Jivago, de David Lean (1966). Nanni Moretti. Palombella Rossa. RAI, 1987.

11La scène de la piscine reprend en écho l’alternance des plans larges et des plans serrés, des champs et contre-champs, qui conduit au point d’orgue tragique du film de Lean, auquel Moretti tend un miroir amusé. C’est la catharsis cinématographique que célèbre ici la séquence, une expérience individuelle et collective de purgation des passions dans un spectacle sentimental magnifié, grandiloquent, et parfaitement orchestré. Les cris des spectateurs, libérés de la contrainte de la salle de cinéma, rappellent le souvenir du cinéma des premiers temps tout en illustrant la frustration de ceux qui voudraient toucher, intervenir, parce qu’ils sont touchés – une frustration qui donne à voir la puissance de projection qu’induit la séquence émotionnelle, déplacée dans l’espace incongru de la piscine. Dans l’espace urbain du film à l’intérieur du film, les écrans (la vitre du tramway) séparent les amants. Youri veut toucher de sa main mais trouve la vitre ; Lara, l’objet de son regard, se donne en spectacle inaccessible, ouvrant dans la séquence mise en abyme un nouvel abyme où s’engouffre l’émotion frustrée de n’y pouvoir rien changer. La main prolonge l’œil, dans un double mouvement d’aspiration et de frustration, offrant le concentré propre à la séquence émotion dont Moretti redouble et dégonfle à la fois la puissance avec tendresse.

12Le cinéma, même le plus sentimental, est le lieu de la pure jouissance émotionnelle. C’est ce qui fait sa force, rappelle Moretti, dans un film qui par ailleurs s’interroge sur ses autres fonctions, tandis que le cinéaste patauge, littéralement, au milieu d’un bassin clairement métaphorique, dans l’espoir néanmoins de parvenir à l’impossible – réaliser la figure technique idéale qui donne son titre au film, sauver la gauche italienne en plein marasme, rappeler les journalistes à leur vraie fonction, ou au moins au maniement clair de la langue, et de la pensée, sortir le monde contemporain de son consumérisme aveugle. La tâche est impossible, la comédie préfère s’en amuser. Mais entre idéalisme et désillusion, Moretti rappelle au cinéma sa fonction cathartique, fonction aussi dérisoire qu’indispensable, où s’éprouve à plein, dans l’expérience du regard haptique, la force motrice de l’émotion. Il porte, littéralement, à sentir, à éprouver, par les sens, ouvrant à une intelligence tant individuelle que collective des émois et des corps, là où celle des esprits semble marquer le pas.

13Engager le spectateur à éprouver par le regard, dans une logique du sensible, est le propre de la séquence émotion. L’action se met en pause – le match de waterpolo s’interrompt chez Moretti – pour concentrer l’attention et happer le regard dans l’expérience d’une émotion qu’elle donne en spectacle. Point d’orgue d’un film, elle participe du souvenir qu’on en porte, et qu’elle concentre, pour le meilleur, dans l’expérience de sentiments agréables, ou, au contraire, dans celle de sentiments perturbants. Klute, thriller d’Alan Pakula réalisé en 1971, en offre une illustration qui éclaire le premier cas de figure. John Klute (Donald Sutherland) enquête sur la disparition d’un ingénieur, disparition apparemment liée à ses relations avec Bree Daniels (Jane Fonda), une call girl. Le détective et la call girl entament une relation, tandis que l’inquiétude monte autour de la jeune femme, apparemment cible d’un pervers qui la harcèle au téléphone. Dans le climat anxiogène du film, dominé par une impression de malaise psychologique, une scène, courte, détone. Instant de grâce volé à un film au climat pesant, cette séquence tranche par la quiétude quasi domestique qui s’en dégage, alors que John Klute et Bree Daniels effectuent une promenade nocturne qui les amène jusqu’à un stand de fruits.

14La longue séquence, d’une durée d’une minute quarante-quatre secondes, se découpe en dix plans, dont deux de vingt secondes : un premier plan large qui installe les personnages dans la scène, puis un plan serré qui se rapproche du couple, alors qu’un père portant son fils sur ses épaules passe dans le champ. Dans un deuxième plan serré de quinze secondes, Bree manque de poser la tête sur l’épaule de Klute. Entre les deux, dans une série de gros plans, une main palpe des fruits, et dans une succession de champs-contrechamps les amants échangent des regards. Les mots se font rares, vite relayés par une musique extra-diégétique. On voit donc un couple qui fait ses courses ; la femme chipe un fruit, l’homme demande un melon – en somme, c’est une scène où il ne se passe rien, détachée du flux de l’action, de la tension narrative. Pourtant, elle offre un moment de respiration dans un film clinique, marqué par un sentiment de paranoïa constant, instillé dès la première scène par le refus d’établir une structuration diégétique claire dans le récit. Le film s’ouvre sur une séquence de repas où on ne discute de rien et où les bruits de la vaisselle et de la conversation brouillent la perception. On ne sait encore qui est qui et la caméra, à distance, semble entrée par effraction, voyeuse, après un long arrêt, pendant le générique, sur le maniement de bandes enregistreuses. L’indiscrétion est posée en régime discursif, et redoublée par le travail du détective qui enquête sur la call-girl, laquelle s’ouvre à son psychanalyste, lors de longues séquences, sur ses incertitudes de carrière, ses doutes, ses inquiétudes. À l’orée des années 70, on est dans un cinéma de l’inquiétude, traversé de doutes, où la sécurité n’est qu’un lointain souvenir – et la caméra s’en fait le témoin gênant, sur un mode de l’intrusion systématisée (Thoret).

[Figure 4] Klute (Donald Sutherland) et Bree (Jane Fonda), font des courses nocturnes.

15Alan Pakula. Klute. Warner Bros, 1971.La séquence, en la matière, détone, tout en restant sur le même registre. Un montage cut brutal précipite le spectateur dans la nouvelle scène, qui d’abord surprend, après la langueur amoureuse du plan précédent. Les bruits et l’agitation de la rue succèdent au silence et interpellent le spectateur, rappelé d’abord à l’embrouillamini apparent de la réalité urbaine contemporaine. Trois plans sont privilégiés : large (le plan d’ouverture et de fermeture, qui embrasse l’étal, les personnages, et les passants), serré (un plan poitrine qui se concentre sur les deux amants, dont l’interaction est soulignée), et le gros plan, qui souligne la réponse – et elle est ici silencieuse, donc du registre de la réaction, de l’émotion brute – à une parole, un geste. La séquence installe le spectateur en position privilégiée de voyeur d’une scène domestique banale – les courses au marché. L’indiscrétion demeure, alors que la scène semble documentaire, comme volée à la rue depuis une caméra distante portée à l’épaule. Nul dispositif cinématographique lourd ici – pas de travelling, pas de dolly –, mais une caméra presque fixe, comme en embuscade, qui ne s’ajuste que très grossièrement aux mouvements des personnages, donnant l’impression d’une improvisation naturelle. Mais le séquencement en plans de plus en plus rapprochés et l’incursion de la musique canalisent clairement la lecture de la scène, qui traque l’émergence de l’émotion, l’éclosion du sentiment amoureux. Installé d’abord en voyeur, le spectateur se trouve cautionné dans son observation par l’irruption de la musique, qui fait de la scène volée un spectacle, une mélodie visuelle. Et nous sommes invités à nous repaître du spectacle de l’amour, de la délicatesse du sentiment, fait de regards volés, de fascination pour l’autre, de gestes retenus par l’émotion, où est privilégiée la perspective féminine de Bree, qui regarde, choisit, veut toucher l’objet de son désir. La scène met en abyme le spectacle du regard, la sensualité de ce regard qui voudrait toucher, caresser, et que souligne le séquencement qui passe de la main qui palpe au regard porté sur l’autre. On a ici une scène qui structure clairement la réponse émotionnelle attendue autour du spectacle d’une émotion mise en scène – un cinéma qui travaille l’émotion pour porter le spectateur vers les personnages, validés par l’émotion qu’ils expriment, et suscitent.

16Une stratégie semblable est à l’œuvre dans la séquence de fin de In Cold Blood (1967), le film de Richard Brooks, même si on est là dans un sentiment tout autre, et si le trouble vise ici à déranger, et non plus à exalter. Un dispositif d’accompagnement émotionnel est mis en place, par le jeu du séquencement, des rapprochements des plans, de la place laissée à l’acteur, dans des plans fixes, et de l’accompagnement de la bande sonore. On assiste ainsi au déploiement d’une grammaire visuelle et sonore qui porte le spectateur, le saisit, et canalise la réponse affective à une scène forte.

-

7 Avec la fin du technicolor et l’apparition d...

17Le film de Brooks adapte l’œuvre de Truman Capote un an après sa sortie, retournant sur les lieux mêmes de la tragédie relatée par Capote pour reconstruire les circonstances qui ont conduit au meurtre de la famille Clutter par deux petites frappes, Perry Smith et Richard « Dick » Hickock. Le film suit la préparation du meurtre, puis l’enquête, l’arrestation, la condamnation et l’exécution des deux hommes. La stratégie du film est, depuis le départ, celle d’une sobriété exigeante, d’une dramatisation sans pathos, essentiellement née du soin apporté aux cadrages et de la musique de Quincy Jones, distillée avec grande économie. Le film s’installe dans la tradition du film noir, avec le choix d’un noir et blanc volontairement austère, alors que la couleur a, en 1967, largement gagné du terrain sur les écrans7. La première partie, qui conduit au meurtre de la famille Clutter, suit en alternance la dernière journée de la famille et la préparation de l’assassinat. La grande fluidité avec laquelle on passe, dans un montage qui cherche sans cesse le raccord, de l’univers des meurtriers à celui de la famille, finit par troubler, suggérant des proximités là où on voudrait voir au contraire s’ériger des barrières – entre le crime et le droit chemin, entre la solitude de marginaux et la vie de famille, entre l’errance peuplée de chimères et la sédentarité ordonnée. Au contraire, suivant en cela scrupuleusement le texte de Capote, c’est un regard d’observateur d’un drame social et humain que le cinéaste cherche à installer, évitant les fioritures d’une caméra trop visible. Toute dramatisation est écartée dans une première partie qui enregistre plan par plan le déroulé d’une journée ordinaire.

18La séquence du meurtre n’est présentée qu’en fin de film, une fois le procès conclu, alors qu’il semble que la violence nous sera épargnée. La fin, très longue, concentre la violence jusque-là éludée, en présentant d’abord le récit du meurtre absurde, pour rien, d’une famille sans histoires – un meurtre qui surprend par sa manière d’éviter là aussi tout pathos, montré dans son extraordinaire banalité, dans sa bête improvisation. Puis vient la longue scène qui mène à l’exécution. Sur un film de 2h15, l’exécution occupe les dix dernières minutes, construites comme un point d’orgue. L’exécution de Hickock intervient la première, tandis que Smith, dans sa cellule, confesse longuement à son aumônier sa vie de rêves piétinés, auprès d’un père alcoolique et violent, qui a failli un jour l’abattre. La confession, longue, occupe plus de trois minutes d’un plan fixe, interrompu deux fois par un contrechamp à la faveur duquel la caméra se rapproche du visage du personnage lavé de pluie et de larmes. La longueur et la simplicité du dispositif laissent toute son amplitude au jeu de l’acteur, qui manie une retenue, une pudeur intime propre à générer l’empathie.

[Figure 5] L’exécution de Perry Smith (Robert Blake). Richard Brooks. In Cold Blood. Columbia Pictures, 1967.

19C’est dans cette disposition affective qu’on arrive à la scène d’exécution à proprement parler, qui dure environ trois minutes. Ces trois minutes se distribuent en une trentaine de plans, de longueur variée. Une même stratégie de rapprochement est mise en place, avec un premier plan très large, filmé à hauteur d’homme, qui embrasse l’intégralité du hangar où va se dérouler l’exécution, plan dont la longueur installe la solennité. Ensuite, un jeu de champs-contrechamps organise le rapprochement d’avec le personnage. Les plans rapprochés sont filmés en focale courte, afin de canaliser l’attention sur le personnage, dont la concentration et la tension transparaissent dans la respiration difficile. Les bruits prennent le dessus sur les paroles, dans une bande-son très travaillée, où le murmure et les détails d’un corps matérialisé par le son l’emportent, forçant l’attention. On est dans la sensation fine, qui appelle la concentration et dit la tension. La séquence fait aussi usage de la caméra subjective, alors qu’à la faveur de deux travelings, elle adopte le point de vue de Smith qui monte à l’échafaud, et regarde la corde. Le montage s’accélère, épousant la nervosité et la panique du condamné, dont bientôt les battements du cœur occupent tout l’espace sonore. La scène n’épargne rien de l’exécution, jusqu’à la chute du corps, et le ralenti final achève de saisir le spectateur d’effroi en construisant un lien physique, sensoriel, avec le personnage à l’écran dont les battements de cœur s’éteignent.

20Spectacle de l’amour naissant, spectacle de la panique désespérée face à la mort intime et institutionnalisée, les deux scènes procèdent d’une même stratégie du déploiement d’un sensible visuel, et sonore, propre à générer l’empathie, qui fait de l’une et l’autre séquences un point d’orgue (central, final) au film. Par leur présence, les films se font manifestes, pourrait-on dire en conclusion, d’un rapport empathique à des personnages dont ils invitent à partager l’expérience sensible et émotionnelle – personnages humanisés dans leur statut pourtant imaginaire, dans deux films qui s’écrivent au plus près de l’étude intime, maniant une écriture haptique. Le cinéma devient alors chambre d’échos émotionnels au profit d’un humanisme de l’empathie déployé à l’image, dans un régime du sensible visuel.

Saisir, par l’image : logique de la désaffection

21Mais il est une autre dynamique du saisissement à l’image, qui tient au contraire les émotions à distance et se préserve d’un régime sensible. Si le déploiement d’une grammaire du sensible visuel et sonore caractérise en général la séquence émotion, une économie de la retenue peut aussi, plus rarement, s’y exprimer. La jouissance émotionnelle laisse alors la place à l’expérience de l’inconfort, ou de la déroute, propice à la mise en question des émois, au trouble des affects. Deux autres séquences serviront ici à illustrer cette autre politique du sentiment à l’écran, construit sur un autre rapport à la monstration de l’émotion, de l’émoi, qui éveille une autre connexion empathique aux personnages. Une connexion qui va interroger l’image, elle-même, et son rapport à l’émotion, plutôt que d’en offrir l’expérience.

22La première séquence est tirée de Twelve Years a Slave, le film de Steve McQueen sorti en 2012. Adaptation du récit autobiographique publié en 1853, le film relate l’histoire de Solomon Northup, citoyen noir libre de l’état de New-York, enlevé puis vendu comme esclave en Louisiane en 1841, où il passera douze ans avant de parvenir à être libéré. Dans ce récit chronologique, une scène en particulier a retenu l’attention de la critique et marqué les esprits. La séquence reprend un passage du récit où Solomon relate les sévices infligés par Tibeats, un contremaître incompétent et violent. Poussé à bout par les injonctions contradictoires du contremaître et le dénigrement systématique de son travail, Solomon répond un jour physiquement aux attaques. S’il échappe au lynchage grâce à l’intervention de l’intendant de la propriété, il passe néanmoins une journée pendu à un arbre, tenant à peine sur la pointe des pieds pour éviter l’étouffement, le temps que son propriétaire rentre d’un déplacement.

23La scène longue est précédée par une mise en tension visuelle et sonore alors que Solomon attend la punition qui ne manquera pas de venir après qu’il a frappé le contremaître. Quelques notes sombres et discordantes, vaguement métalliques et synthétiques, aux faux airs de corne de brume, tonnent. Il y a là dramatisation, les notes agissant comme une sorte de voix du destin, une sentence soulignée, extradiégétique, qui frappe dans le décalage avec l’époque et le lieu, isolant le moment dans le film. Le moment de la pendaison à proprement parler est filmé en succession de gros plans et plans moyens, qui s’arrêtent sur le corps supplicié du personnage, son visage tordu par l’effort, ses pieds cherchant désespérément le sol boueux. Mais là où on aurait pu attendre de voir se déployer les stratégies d’accompagnement émotionnel décrites plus tôt, marquant l’apogée d’une séquence fondée sur l’empathie spectatorielle, McQueen étire la séquence qui s’arrête, trois longues minutes durant, sur le corps de Solomon pendu à l’arbre. Les gros plans cèdent la place aux plans de plus en plus larges et fixes, qui replacent le personnage, soudain minuscule, dans son environnement. La stratégie adoptée est celle d’une décélération, d’une distanciation, qui semble aller à rebours d’une scène où le personnage principal flirte avec la mort. Un premier très long plan s’ensuit, d’une durée d’une minute trente, totalement fixe. Solomon pend dans un décor verdoyant, petite silhouette sombre dans l’amplitude du plan, par une splendide journée. Et derrière lui la vie reprend, rien de l’univers n’est arrêté par le drame que nous avons sous les yeux. Au contraire, le regard est attiré par les mouvements alentours, qui creusent la distance avec le personnage. L’indifférence semble dominer, jusqu’à ce que, subrepticement, une esclave vienne donner à boire à Solomon. C’est la première coupe, courte, qui conduit à un gros plan sur le visage du supplicié. Mais le plan suivant, de nouveau long, s’écarte de nouveau par un cadrage large et reprend la situation depuis une perspective inverse, tournée cette fois vers la maison de maître. Le décor paraît plus splendide encore, avec la mousse espagnole qui s’agite doucement au vent. Le monde industrieux des esclaves a été remplacé par le monde raffiné de la plantation majestueuse. Puis viennent une série de gros plans, effectués toutefois en focale longue, qui floute le premier plan (le personnage) au profit de l’arrière-plan (les enfants qui jouent, la maîtresse qui observe sans rien dire). La caméra s’écarte encore, au point qu’il faut chercher le pendu que l’image même semble oublier dans le déroulement du jour. La corne s’est arrêtée, ne demeure que le chant des cigales, seulement interrompu à la faveur des gros plans par les halètements douloureux de Solomon.

[Figure 6] Steve McQueen. Twelve Years a Slave. Fox Searchlight Pictures, 2012.

24Il n’y a aucune recherche de l’empathie, ici, pour le personnage que l’image semble délaisser, rapetisser dans l’espace dans lequel se situe son drame intime. Il n’y a, dès lors, nul appel formulé à éprouver ce que ressent le personnage. En revanche, le trouble gagne à la mise en évidence de l’indifférence qui semble l’emporter, indice de l’insignifiance du personnage. Son statut même de personnage se voit contesté par cette scène dont il est l’acteur mais aussi l’écarté, un objet de regards qui se dérobent. Refusant de singulariser le récit en l’inscrivant dans une approche fondée en émotion autour d’un personnage, McQueen interroge le rapport du personnage au regard dont il est l’objet, ou plutôt d’ailleurs le rapport des regards au personnage dont ils font leur objet. Le statut du personnage s’émiette, et la séquence se concentre sur la question du regard, de son absence, de son désintérêt, de sa frustration, de son interdiction8. Dès lors, et dans l’extension du temps que joue la séquence, la scène dérange, confrontant notre regard de spectateur à des regards qui, littéralement, ne servent à rien, et effacent le personnage. On est loin ici de l’émotion canalisée, structurée, dont il était question dans les deux scènes précédemment considérées. En revanche, on entre dans la matière trouble et gênante d’affects incertains, cette gêne que provoque la scène, dans son extension, et la position de voyeur indifférent et inopérant dans lequel elle nous installe, en miroir des indifférences à l’écran. Quel est le statut de notre regard, s’interroge McQueen, quelle est la fonction du regard cinématographique, ce regard de voyeur qui se repaît des émotions dont ici le cinéaste nous prive, nous dérangeant dans nos attentes ? Le cinéma de McQueen est un cinéma de l’inconfort, qui préfère au spectacle de l’émotion le magma trouble des affects, comme ailleurs, aussi, le désordre des corps. Un montage plus classique aurait écourté la scène, en se concentrant sur la souffrance singulière du personnage, que l’épreuve héroïse9. Il n’en est rien ici : McQueen frustre le spectateur dans ses attentes d’un traitement classiquement émotionnel qui conduirait à une forme de catharsis – une purgation des émotions dont on ressortirait conforté dans la certitude d’une harmonie émotionnelle entre film et spectateur. L’inconfort, au contraire, gagne à mesure que la scène se déroule, comme accentué par la lenteur de cette dernière, et interpelle le spectateur dans son regard. Le voyeurisme n’est plus cautionné, mais au contraire mis en avant, dans un cinéma qui s’installe dans l’inconfort de l’humain, plutôt que dans son idéalité imaginaire. Le choc de l’image retrouve alors, dans ce temps dilaté, sa force subversive, rétablissant l’interrogation au centre du cinéma, et finalement peut-être la dimension immédiate de l’image, et avec elle sa charge d’affects.

25 Délaissant les séductions émotionnelles d’un regard haptique, le cinéma de McQueen préfère la voie d’une phénoménologie affective du regard, qui réinvestit le spectateur dans sa pleine fonction d’observateur et dans les dérangements qui s’y attachent, plutôt que de le conforter dans la jouissance du voyeurisme cinématographique. Le voir n’est plus moyen et matière d’une expérience émotionnelle et sensible mais engagement en propre, acte interrogatif, analytique, critique, bousculé d’affects. Le regard y est engagé non pas à suivre la voie de l’empathie, mais plutôt celle d’une incertitude troublante quant à son rôle ; il est mis de côté pour mieux se regarder voir, et s’éprouver dans ce geste qui dit une appréhension du monde, un rapport de soi au monde, que le cinéma ainsi problématise. Chez McQueen, cette désaffection du regard, somme toute relative dans ses effets, interpelle, interroge un rapport au corps – corps politique (Hunger, 2008), sexuel (Shame, 2011), ou envisagé dans ses rapports de domination (Twelve Years a Slave) – placé au centre de son œuvre et rappelé à sa troublante complexité, au-delà du spectacle de son offrande au regard.

26Chez Terrence Malick, autre grand cinéaste du regard de côté qui travaille à détricoter le rapport du cinéma au personnage, et de fait à l’émotion qu’il suscite, cette désaffection visuelle œuvre au contraire à replacer le regard dans une appréhension renouvelée du monde propice à la dépossession intime, à l’émerveillement. Days of Heaven (1978) en déploie le fonctionnement. C’est le film qui fait connaître Terrence Malick après Badlands, sorti cinq ans plus tôt. Il s’agit d’une romance criminelle, dans le contexte historique du début du xxe siècle, qui suit le triangle amoureux tragique liant Bill (Richard Gere), Abby (Brooke Adams), et un propriétaire terrien joué par Sam Shepard. L’ensemble est observé par la petite sœur de Bill, dont la voix off commente l’action. Et c’est par son regard que nous entrons dans le film, regard caméra qui nous interpelle sans ambages à la fin du générique.

[Figure 7] Linda (Linda Manz), dans un cliché qui clôt le générique d’ouverture, constitué d’un feuilletage de photographies de Lewis Hine documentant les Etats-Unis populaires du début du xxe siècle. Terrence Malick. Days of Heaven. Paramount Pictures, 1978.

27Mais – et le film l’expose d’emblée – le regard de Linda est celui d’une enfant qui ne comprend pas, un regard d’interrogation, médiatisé par sa voix, un regard interdit. Regard qui, en retour, devient celui du spectateur, que le film œuvre dès les premiers plans à déstabiliser. L’ouverture installe une distance avec les personnages, que la caméra observe, sans les introduire véritablement, pris dans le chaos de la ville industrielle du début du siècle. Abby ramasse de la ferraille, silhouette brune à peine détachée des piles rouillées alentour et d’autres silhouettes brunes interchangeables. Bill alimente un gros fourneau de pelletées de charbon, prenant son tour dans la ronde des ouvriers. La clameur des hauts fourneaux domine, noyant les voix. Une querelle éclate entre Bill et le contremaître, sans raison compréhensible, et sous nos yeux abrutis par le bruit et les jeux de contraste brutaux entre l’obscurité du cadre et l’éblouissement des fournaises ou du métal en fusion, inquiétés par le mouvement nerveux d’une caméra tenue à l’épaule, la catastrophe arrive. Bill s’enfuit tandis que la voix de Linda s’élève, voix d’enfant, qui parle de la nostalgie d’un temps passé, d’une fraternité perdue (« Me and my brother… It just used to be me and my brother… We used to do things together. We used to have fun »).

[Figure 8] Séquence d’ouverture de Days of Heaven : plan d’ensemble sur le haut fourneau, plan large présentant Abby, plan serré présentant Bill, puis le contremaitre.

28La séquence d’introduction ne contient presque aucun gros plan. La séquence, volontairement confuse, travaille le décalage entre ce qui est dit et ce qui est montré, entre la tonalité calme de la voix et la dureté, à la fois matérielle et sociale, du monde industriel. Reléguant l’oreille saturée du brouhaha diégétique au second plan, le film fait de l’œil le mode d’appréhension privilégié d’un chaos dans lequel il ne lui est pas donné de trouver un sens. Notre position est alors bien celle de Linda, mais sans le réconfort d’une nostalgie qui nous arrive comme un mystère supplémentaire. Car comment avoir la mélancolie d’un enfer urbain, ou celle de wagons bondés, d’un monde où l’ouvrier est entité négligeable dans le grand bouleversement produit par la technologie industrielle ? Ayant fui Chicago, Bill, Abby et Linda montent à bord d’un train qui tient à la fois du monstre de métal et de la promesse de libération. Silhouette noire détachée sur un ciel d’azur où le retient à peine un pont aérien, le train et son plumage de fumée noire offrent une image insaisissable, à la fois grandiose et lugubre. Son chuintement saccadé tranche sur la mélodie allègre de guitare qui accompagne la séquence.

[Figure 9] La silhouette du train qui emporte Abby, Bill et Linda dans les plaines du Texas. Terrence Malick. Days of Heaven. Paramount Pictures, 1978.

29La longue séquence, qui regarde simplement avancer le train et son chargement d’ouvriers agricoles et de nouveaux immigrants, invite à une interprétation incertaine, où se mêlent spectacle de la misère, espoir et inquiétude, tandis que la caméra s’arrête ici et là sur des visages à décrypter. Le dialogue est quasiment inexistant, bribes saisies par effraction, et la voix off s’abstient de toute explicitation, fonctionnant plutôt comme une réflexion ajoutée à l’image, alors que Linda revient sur le souvenir d’une prédiction apocalyptique reçue d’une rencontre de passage, « this guy named Ding Dong ». L’image, elle aussi, s’écarte des personnages, saisis en plans d’ensemble, que le montage feuillette, alternant des plans serrés sur des passagers anonymes, des plans larges sur la locomotive, des plans d’ensemble depuis le toit des wagons, et des plans de nature. Délaissant le narratif, refusant la suture claire d’un récit suivi, et jouant sur des signes contrastés, sans s’appuyer sur le dialogue, au profit d’une bande sonore qui mêle sons diégétiques et ligne musicale discrète, le cinéma de Malick se présente comme un art du regard, habité d’une éthique de l’observation.

30La caméra ne saisit les protagonistes que de loin, évitant les gros plans, laissant la faveur à des plans larges dans lesquels ils apparaissent au milieu des ouvriers agricoles avec lesquels ils travaillent, ou dans un paysage au milieu duquel ils ne sont que de vagues points. La caméra de Malick dérive, cherchant à embrasser le monde plutôt que des destinées, destinées qui ne sont regardées que pour se trouver décentrées, ramenées à leur place individuelle d’épiphénomènes dans le vaste phénomène du monde. On peine, alors, à isoler des scènes dans le film. Des moments, oui, des étapes ; mais les séquences sont vastes, amples, et se jouent d’un régime de dérive permanente où les activités individuelles laissent la place à l’observation de l’univers alentour et d’une nature sur laquelle la caméra ne cesse de s’arrêter, comme pour en faire l’inventaire oublié. Un drame se noue, malgré tout : Bill va pousser Abby à épouser le fermier, malade. Et Bill va tomber malade des sentiments qui naissent entre Abby et son époux, lequel comprend progressivement que ses anciens ouvriers ne sont pas frère et sœur, comme ils le font croire, mais amants. Les émotions, mêlées d’aspirations sociales, dans l’Arcadie incertaine de la plaine américaine, sont une poudrière qui n’attend que d’exploser, ce qui ne manque pas d’arriver, alors qu’une nuée de sauterelles s’abat sur la moisson. Mais là encore, en s’appuyant sur une symbolique héritée de la Bible, Malick refuse de regarder le drame depuis l’intimité du personnage, de le concentrer sur le trio amoureux malheureux. C’est plutôt le magma d’émois mal saisis, mal compris, l’imbroglio d’âmes qui tâtonnent et ne se saisissent pas elles-mêmes, que le film met en avant.

31L’expérience humaine est écrite à l’aune du monde dans laquelle elle se débat, alors que la caméra regarde le minuscule et l’immensité de la nature alentour, saisissant la faune, l’insecte, comme le plan d’horizon, pour y placer des figures humaines ramenée aux mêmes proportions relatives. Depuis Badlands, Malick invente un cinéma du regard interdit, saisi dans le monde et la confusion des affects, que sa caméra construit en une immense ode au monde, mais qui reste emprunte d’incertitude, de doute, de « wonder ». On est là aussi, alors, dans un cinéma de l’affect, et non de l’émotion, qui trouble le spectateur interpelé dans son regard, et cherche à dépasser la séduction de l’image, tout en la pratiquant. Mais la séduction est à l’œuvre comme un mode d’interrogation, qui invite à penser la médiation cinématographique comme une expérience sensible, et réflexive, troublante. Si le cinéma est un dispositif émotionnel, construit pour la jouissance voyeuriste et celle des émotions, érigées en système discursif par l’opération du cadrage, de l’interprétation, du montage et de la postproduction, travailler l’émotion ne signifie pas pour autant s’affranchir de l’affect, et de son saisissement. Plusieurs régimes de l’empathie à l’écran sont possibles, qui privilégient tantôt la communion avec le spectateur, appelé à éprouver la puissance sentimentale de l’expérience représentée, tantôt l’interpellation d’un spectateur rendu à la conscience de son regard, et de sa position. Les séquences analysées de In Cold Blood, de Richard Brooks, ou Klute, d’Alan Pakula, élaborent un discours cinématographique qui œuvre à abolir la distance entre représentation et perception, entre visible et sensible, pour mieux frapper le spectateur sommé d’éprouver, pour le meilleur, ou pour le plus douloureux. La séquence de la pendaison, dans Twelve Years a Slave de Steve McQueen (2013), et la séquence d’ouverture de Days of Heaven de Terrence Malick, se caractérisent au contraire par la retenue dans la construction discursive, creusant la distance entre visible et sensible, distance dans laquelle néanmoins s’immisce l’affect. Jouant du rapprochement ou de l’éloignement entre représentation et perception, entre visible et sensible, faisant de l’écran un point de jonction, ou de disjonction, favorisant tantôt une dynamique de l’empathie, tantôt, au contraire, l’exercice d’une retenue, plus ou moins confortable, le cinéma élabore une esthétique du sensible qui interroge le rapport entre vision, perception, et visée, éprouvant les pouvoirs de l’image et questionnant plus largement la fonction du montrer comme outil discursif. Dans les deux cas, c’est alors aussi une politique du regard qui est mise en place, fondée en émotions, et en affects, portant à partager le regard, où à l’interroger, deux modalités du politique qui sont plus complémentaires qu’antagonistes.

Bibliographie

BARTHES, Roland. La Chambre Claire : Notes sur la photographie. Paris : Gallimard, 1980.

BEUGNET, Martine. Cinema and Sensation: French Film and the Art of Transgression. Edinburgh University Press, 2007.

BRINKEMA, Eugénie. The Forms of the Affect. Durham, NC : Duke University Press, 2014.

BRISELANCE, Marie-Claude et Jean-Claude MORIN. Grammaire du cinéma. Paris : Nouveau Monde Éditions, 2010.

BROOKS, Richard. In Cold Blood. Columbia Pictures, 1967.

CHION, Michel. Le Cinéma, un art sonore : Histoire, esthétique, poétique. Cahiers du Cinéma, 2003.

DELEUZE, Gilles. Francis Bacon : Logique de la sensation. Paris : Éditions de la Différence, 1981.

GAUDREAULT, André et Tom GUNNING. « Le cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du cinéma? ». Histoire du cinéma. Nouvelles approches. Dir. Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie. Paris : Publications de la Sorbonne, 1989.

JOFFE, Hélène. « Le pouvoir de l’image : persuasion, émotion et identification ». Diogène 217 (2007/1). 102-115.

LEAN, David. Docteur Jivago. Metro Goldwyn Mayer, 1965

MALICK, Terrence. Days of Heaven. Paramount Pictures, 1978.

Mc QUEEN, Steve. Twelve Years a Slave. Fox Searchlight Pictures, 2013.

MORETTI, Nanni. Palombella Rossa. RAI, 1989.

PAKULA, Alan. Klute. Warner Bros, 1971.

PARKER, Nate. The Birth of a Nation. Fox Searchlight Pictures, 2017

PERRATON, Charles et Nathalie BOUCHARD. « Montrer, dire et saisir l’espace dans le cinéma des premiers temps : le cas du Great Train Robbery ». Cinémas 5.3 (Printemps 1995) : 9-27.

SONTAG, Susan. On Photography (1977). London : New York, Penguin, 2011.

THORET, Jean-Baptiste. Le cinéma américain des années 70. Cahiers du Cinéma, 2006.

Notes

1 « On considère que les images sont capables d’entraîner les gens dans une voie émotive, tandis que le matériel textuel ou verbal les maintient dans une voie de pensée plus rationnelle, plus logique et plus linéaire » écrit à ce propos la psychologue Hélène Joffe dans « Le pouvoir de l’image » (102).

2 C’est le cas du moins dans le cadre des photographies sur le vif, qu’elles soient d’actualités, ou simples instantanés, tels que les considère Barthes dans La Chambre Claire.

3 Gilles Deleuze a théorisé cette double nature de l’image cinématographique, tantôt precept, tantôt affect, selon la fonction dans L’image-mouvement.

4 Le montage « cut », qui va multiplier les feuilletages de plans, impose au spectateur un récit structuré visuellement pour sa consommation rapide – c’est le propre des scènes d’action du cinéma à gros budget, qu’il s’agisse de la course poursuite ou de la scène de bataille. Aux antipodes de ce régime se situent les types de plans tableaux favorisés par Stanley Kubrick dans Barry Lyndon, où le hiératisme du jeu d’acteur se double d’un jeu délibérément lent de la caméra, pour faire du regard spectatoriel l’opérateur conscient de ce qui s’offre à lui comme le grand théâtre de la comédie humaine.

5 Voir Perraton et Bouchard sur la rencontre entre esthétique de l’attraction et esthétique de la narration dans le film de Porter.

6 Le montage de The Great Train Robbery fait encore la part belle à la durée chronologique, organisant le séquencement des actions à la suite les unes des autres plutôt que dans une véritable coïncidence alternée, ce qui rend la deuxième partie du film (la course poursuite) peu cohérente. Les bandits se sont déjà échappés quand leurs poursuivants se lancent après eux, ce qui ne les empêche pas de les rattraper immédiatement. Voir Briselance et Morin 128.

7 Avec la fin du technicolor et l’apparition de pellicules couleur meilleur marché, l’usage de la couleur à l’écran s’est généralisé. Le noir et blanc devient le signe d’un cinéma d’auteur ; moins lié à des choix économiques, il devient à présent une marque d’austérité et d’exigence créative et signe le refus de la distraction visuelle, des conforts de la belle couleur.

8 Le geste de l’esclave venue désaltérer le pendu signale la fausseté d’une indifférence apparente que met en scène la scène. Le corps supplicié doit être ignoré – l’écartement progressif des plans le rappelle – mais cette ignorance est une violence, nourrissant des stratégies de résistance dans le regard qui prétend ne pas voir.

9 C’est la perspective, par exemple, adoptée par Nate Parker en conclusion de Birth of a Nation (2016), qui se concentre en gros plan sur le visage de Nat Turner qui attend son exécution, corde au cou, devant une large assemblée.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Emmanuelle Delanoe-Brun

Emmanuelle Delanoë-Brun est maîtresse de conférences à l’Université de Paris, où elle enseigne la littérature américaine, la traduction littéraire et le cinéma. Ses travaux portent sur le cinéma américain, l’adaptation littéraire, la représentation du cinéma à l’écrit et à l’écran, et les rapports entre culture populaire et culture savante. Elle a publié sur l’œuvre de Robert Altman (The Long Goodbye, The Player, Short Cuts), Stanley Kubrick (Lolita), John Sayles (The Brother from Another Planet, Matewan), Terrence Malick (Days of Heaven), Michael Cimino (Heaven’s Gate), Dashiell Hammett (The Maltese Falcon, The Continental Op, Nightmare Town, The Big Knockover), Walker Percy (The Moviegoer), Terence Davies (The House of Mirth). Ses recherches plus récentes portent également sur les séries télévisées, en particulier les séries de genre, et sur les liens entre littérature et sérialité.